中学のころからオーディオに興味をもってきた私にとって,オーディオとは LP レコードを再生することでした. LP の再生のためには,いりぐちとなるカートリッジがまず重要です. 私はそこに Denon (電音) のカートリッジをつかいつづけてきました.

カートリッジには MM (Moving Magnet) 型と MC (Moving Coil) 型とがあり,製造や針交換の容易さなどの点で MM 型が優位ですが,音のよさでは MC 型に定評がありました.

私のばあい,最初につかったカートリッジは,ひとからすすめられた Denon の DL-103 でした.

オーディオが下火になるとともに,おおくのカートリッジ・メーカーは廃業していきましたが,DL-103 は NHK 指定のカートリッジとして,いまも生産されつづけています.

しかし,DL-103 は基本的には 1960 年代に開発された,ふるい技術にもとづくものであり,その後にさまざまな技術が開発されています. DL-103 じたいもそういう技術をとりいれて,さまざまなバリエーションがつくられてきました. MC 型のカートリッジは基本的に針交換ができません. したがって,針が摩耗するとカートリッジじたいを交換することになるのですが,交換するときにことなる機種に交換することもできました. そこで,私は DL-103 を DL-103S という機種に交換して,いまもそれをもっています. DL-103 は針圧が 2.5 g であり丸針がついていますが,LP にとっては針圧はひくいほうがよく,また丸針よりは 1970 年代に開発された特殊形状の針のほうがよい. DL-103S は針圧を 1.8 g にさげ,特殊楕円針をつけています. ただし,現在では生産されていません.

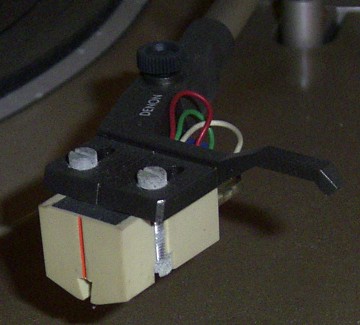

DL-103S

DL-103S

DL-103 / DL-103S は最初はトリオのターンテーブルとくみあわせてつかっていました (このベルト-アイドラー・ドライブのターンテーブルはもうのこっていません) が,DL-103S は Denon DP-32F に買いかえてからもつかいつづけました.

DP-32F

DP-32F

3 台目のレコード・プレヤーとして Denon DP-37F を買ったとき,カートリッジとしてももうひとつ,べつのものを買うことにしました.

これが DL-301 です.

(このクラスのレコード・プレヤーにはカートリッジが付属しているのですが,付属していたカートリッジはつかったことがありません.)

改良版の DL-301II が現在でも販売されています.

DL-301 は針圧が DL-103S より軽い 1.5 g です.

家にはピアノ室兼リスニング・ルームがあるが,ピアノやオーディオをつかうとき以外はあまりつかっていません.

そのため,冬になるとこれらをつかうときだけ暖房をいれることになります.

そういうとき,DL-103S はあたたまるまで調子がわるかったのです.

針圧をややよけいにかけないと,びりつきやすかった.

これに対して DL-301 は低温にも比較的つよかったので,このへやでは DL-301 をつかってきました.

DP-37F

DP-37F

DL-301

DL-301

DL-103/S も DL-301 も出力レベルは 0.3 mV 程度であり,MC 型カートリッジとしては標準的です. オンキョーのアンプ A-817 GTR にはヘッドアンプがついているので,それをつかいはじめてからはヘッドアンプにつなぎました, しかし,真空管アンプ KA-1 をつかっていたときには,それに直接つなぐとノイズがめだつのはさけられなませんでした (それでも直接つないでいた時期があります). このアンプにつなぐには DL-103 専用のトランスをつかうのが順当です.

このように,トリオのターンテーブルをのぞけば Denon のカートリッジとレコード・プレヤーを買いつづけてきましたが,他社のカートリッジに興味がなかったわけではありません. ヘッドアンプなしにつなげて針交換が可能な MC カートリッジとしてサテンというメーカーのものがあり,ショウルームにききにいったりもしました.

また,当時 MC カートリッジといえば,国際的にはオルトフォンが有名でした. Fidelity Research (FR) の MC カートリッジにも興味がありました. いまでも MC カートリッジをつくりつづけている Audio Technica も当時から MC カートリッジをつくっていました. しかし,Audio Technica はさまざまな品番をつぎつぎにだすので,当時,私にはそのなかからえらぶのは困難でした. かぎられた型番のカートリッジをつくりつづけるコロムビア (現在はデノン) がえらびやすかったのです.