情報通信博物館 アーカイブ

0001-01-01

2007-05-11

ゲームや仮想環境における 3D グラフィクスと 3D 音響

90 年代にはいくつかの会社がパソコンのために 3D 機能つきのサウンドシステムを開発しました. しかし,A3D という 3D サウンド API を開発した Aureal Semiconductor 社をはじめとして,そのおおくは解散するか,あるいは現在のこっていても規模はちいさいままです. ゲームなどで 3D グラフィクスはさかんにつかわれてきましたが,3D 音響はほとんど注目されないままです.

2007-05-12

憲法改正と情報通信技術

憲法改正というとすぐに第 9 条の話題になります. 日本の将来をきめるうえで第 9 条をどうするかがおおきな問題であることはまちがいありません. しかし,第 9 条にとどまらず,国民が主体的に憲法をえらびとって自分のものにすることが重要だとおもいます. そこで,ここでは憲法における情報・通信の保護と情報通信技術 (ICT) との関係についてかんかえてみたいとおもいます.

2007-06-03

ISDN 導入の記録

パソコンをインターネットにつなぐために,現在もまだ ADSL をつかっています. ADSL やそのまえにつかっていたケーブルについて私はこれまでなにも書いてきませんでしたが,さらにまえにつかっていた ISDN については Web にメモ (ISDN とそのコンピュータへの接続) をのこしています.

2007-06-05

歴代の電話器と Fax

電電公社時代につかっていた黒電話はレンタル品だったので,もうのこっていません. しかし,クリーム色のダイヤル電話器をはじめとして,それ以降につかってきたものはいまものこっています. それらの電話器をふりかえってみたいとおもいます.

2007-06-30

調査なしの (?) iPhone 情報 ― 岡嶋 裕史 著 「iPhone」

iPhone について,とくに日本語の情報はまだかぎられているので,おもわず買ってしまった. iPhone について知りたいから買ったのに,読んでみるとどうも著者も iPhone のことをよくしらべていないらしい. iPhone の内容についてはあまり書いてない. しかも,サブタイトルが 「衝撃のビジネスモデル」 となっているのにもかかわらず,iPhone そのもののビジネスモデルについてはほんの数ぺージをついやしているだけであり,しかも 「衝撃」 の情報などどこにもない. この点に関しても著者はなんの調査もおこなわずに執筆していることはほとんどあきらかである. 製品についての本を書くなら,その製品についてもうすこしまじめに調査してからにしてほしい.

評価: ★☆☆☆☆

2007-07-28

「ぷりペイド」 ケータイの機能と重量

ここ 3 年ほど au の A1402S (Sony Elicsson (ソニー・エリクソン) 製) を 「ぷりペイド」 携帯としてつかってきました. この携帯については 「歴代の電話器と Fax」 に書きました. 電池が 1 年でダメになることもあるという携帯で,しかも Sony 製なので,もう限界がちかづいているのではないかとおもいます. 実際,電池の蓋はすでに部分的にこわれていて,透明な粘着テープで補強してあるような始末です. というわけで,そろそろ機種交換をかんがえています. これまで機種変更するたびに,子供のおもちゃになるだけの,つかわない機能のために本体がおもくなってきていましたが,今回はなんとかしたいとおもっています.

2007-08-17

縦長の印刷から横長の表示へ ― グーテンベルク以来の伝統の改革 ―

「ネット時代のドキュメント形式」 では 「グーテンベルク以来 500 年以上をかけてつちかわれてきた印刷技術にかわるものをつくりあげるのは容易なことではありませんが,そうしていく必要があります」 と書きました. グーテンベルク以来つづいてきたひとつの伝統は,「文章は縦長の紙 (ページ) に印刷する」 ということでした. この原則はほとんどの印刷物において,なりたっています. 本でも新聞でも,縦長のページをつかったものがほとんどです. しかし,コンピュータ・ディスプレイが横長であることは,うごかしがたいようにおもわれます. 印刷とディスプレイ表示とでは歴史のながさが 1 桁以上ちがっていて,このさきどうなるのかはかならずしもわかりませんが,それでも,私にはグーテンベルク以来つづいてきた縦長のページをコンピュータ・ディスプレイやマルチメディアに向いた横長の表示にかえていく必要があるようにおもわれます.

2007-08-19

磁石のアクセサリーとしての CPU

これまで,いろいろな CPU をつかってきたことは 「Pentium (586) 系のパソコン」 などに書いてきました. そのほとんどはもうつかっていません. すてるのももったいないし,売れたとしても二束三文であることはあきらかなので,これらのべつの用途をかんがえました. それは,紙を冷蔵庫やファイルキャビネットにはりつけるときのマグネットのアクセサリーにするということです.

2007-08-22

2007-08-29

うごかない無線 LAN

バッファローの無線 LAN アクセス・ポイント WLA2-S11 がこわれました. 2003 年ころに導入したものです. 熱がたまりやすいつかいかたをしていたので寿命をちぢめたのかもしれません. それにしても,無線 LAN はトラブルがおおくて (信頼性がひくくて),いやになります. アクセス・ポイントも 5 年間で交換は 3 回め,交換にまでいたらなくても,その間,何回かトラブルが発生しています.

2007-09-14

コミュニケーション・メディアのつみかさねとフュージョン ― いままでおこらなかったフュージョンがこれからおこる (?)

新聞や雑誌は比較的ふるくからあるコミュニケーション・メディアですが,19 世紀後半以来,電話,ラジオ,テレビなど,さまざまなコミュニケーション・メディアが発明されてきました. 20 世紀後半にはさらにインターネットが普及し,メイル,Web などのメディアが発展してきました. これら,メジャーになったコミュニケーション・メディアは,あたらしいメディアがあらわれてもきえることはなく,つぎつぎにつみかさねられて (piled) きています. 今後もおなじことがくりかえされていくのでしょうか?

2007-09-16

放送と通信におけるメディア・フュージョン ― それを阻止するものと促進するもの ―

「コミュニケーション・メディアのつみかさねとフュージョン」 のなかで,これまで,とくに 19 世紀後半以降,電話,ラジオ,テレビなど,あたらしいメディアがつぎつぎにあらわれてきて,従来のメディアのうえにつみかさねられてきたということを書きました. しかし,固定電話が携帯電話によってとってかわられようとしていることは,これまでの単純なつみかさねとはすこしちがっているようにみえます. また,地上波のテレビ放送がアナログからデジタルに転換されようとしていることは,政治的なちからがはたらくことによって,これまでの 「つみかさね (piling)」 になることを阻止しようとしています. 固定電話に関しても,NGN の登場によって,これまでとは質的にちがった変化がおこることが予想されます. 「コミュニケーション・メディアのつみかさねとフュージョン」 のなかではこうした具体的なメディアの変化についてかんがえなかったので,ここでそれをかんがえてみたいとおもいます.

2007-10-10

2007-10-13

あまりに夢のない未来 ― 夏野 剛 著 「ケータイの未来」

冒頭に 2020 年におけるケータイのつかわれかたをえがく 「小説」 が書かれているが,それを読んでいきなり,がっかりさせられた. そこに書いてあることは,研究レベルではいますでにほとんど実現されていることである. まったく夢が感じられない. しかし,著者はつぎのように書いている. 「人間の基本的なライフスタイルや考え方は,半世紀単位でも思ったほど変わっていないように思える. [中略] 今現在の生活者である我々がピンと来ないものは,10 年 ~ 20 年経ったとしても使われることはないのではないだろうか.」 冒頭の小説はこのかんがえにもとづいて書かれたということだろう. 通信インフラとして出発し i モードによって IT インフラとなったケータイだが,現在すでに,おさいふケータイがだいぶ普及し,つぎのステップはそれを 「生活インフラ」 にすることだという. 日本ではまだクレジット・カードが普及していないというところに目をつけて,それをケータイのうえで実現しようという戦略はしたたかなものである.

本書でおもしろいところは,第 3 章におけるテレコム業界批判である. 顧客ではなく 「業界のため」 を第 1 にかんがえる体質やをするどく批判し,それにたちむかったことで i モードを成功させたと自負している. また,WAP (ケータイ Web 標準) に関して,標準化会議における日本人の影の薄さを指摘している. また,技術の優位性こそすべてという 「技術単独信奉」 を批判し,FOMA においてそれが成果をあげたことをのべている. ほかにもおもしろい内容がふくまれているが,ここまでにしておこう.

評価: ★★★★☆

関連リンク:

ケータイの未来@

![[bk1]](/weblog/bk1.png)

![]() ,

ケータイの未来@Amazon.co.jp

,

ケータイの未来@Amazon.co.jp.

2007-10-14

時計機能つきダブルタイマーのデザイン

1 ~ 2 年まえに時計機能がついたタイマーを 800 円くらいで買いました (いまも買うことができますが,あえて店のなまえはふせておきましょう). ふつうのタイマーとしてつかう分には問題ないのですが,2 個のタイマーを両方つかおうとか,時計機能をつかおうとおもうと,破綻してしまいます.

2007-10-27

PS3 はゲームより数値計算にむいている !?

PS3 に関する WiredVision の 2 つのニュースがおもしろい. これらは PS3 (プレイステーション 3) をスパコン的な用途でつかったものであり,PS3 が搭載している Cell プロセッサの強力さを証明しています. PS3 はゲームにつかうより数値計算につかったほうがよいということでしょう.

2007-11-17

2007-11-29

デジタル音声再生は,ひとすじなわではいかない

通常の使用法ではなにも問題がおこっていないデジタル音声再生機器をちょっとちがう方法でつかうと,急に音質が劣化したりすることがあります. 音声固有の問題ではなくてリアルタイム処理にはありがちなことだとはおもいますが,いわば 「デジタル音声再生はひとすじなわではいかない」 ということです. 私は USB ヘッドセットを VoIP 通信 (IP デジタル音声通信) でつかって,こういうことを経験しました.

2008-02-21

感度がひくくて泣かされた USB ヘッドセット

仕事上,おなじヘッドセットないしヘッドフォンを数台同時につかう必要が生じます. こうした機器をどんどん買うわけにもいかないので,すでに買ったものをつかうことになりますが,そのために毎回おなじ弱点に泣かされることになります. 「デジタル音声再生は,ひとすじなわではいかない」 でも Sony DR-260 USB という USB ヘッドセットのことを書きましたが,そこには書かなかった弱点でいささか,くるしむことになりました.

2008-03-01

ユーザ・インタフェースにおける誤設定の修正しやすさ

電気製品でも PC ソフトウェアでも,なにかの原因でまちがった設定が入力されてしまったのに,どうすればもとにもどせるのかがわからなくて,四苦八苦することがあります. ここでは私が経験した 2 つの例をあげてみます.

2008-05-03

非常時連絡 (ナースコール) 用電話機

私の母はいまは元気ですが,非常のばあいにベッドから連絡できるように電話を設置しました. 単純なナースコールとはちがって,どういう機能が必要になるかはかならずしもよくわからないのですが,受話器をはずさずに 3 カ所 (正確には 1 カ所 + 2 人) のうちのいずれかに連絡がとれるように,三洋の TEL-DH5 という電話機をえらびました. 選択の基準はワンタッチ・ボタンが比較的おおきくて,他のボタンがじゃまにならないというところにおきました.

2008-05-04

2008-05-24

またドアホンが故障した !

家でつかっているドアホンがまた故障しました. 「現役のダイヤル電話器」 という項目に,高千穂の交換機 HP-104 をつかってきたことを書きましたが,ドアホンもこの交換機につながっています. 今回の原因はこの交換機でした.

2008-05-28

こどものオモチャ兼ツールとしての私の携帯電話

最近,政府などで小中学生の携帯利用を制限しようという検討がなされています. わが家では小学生のこどもに携帯電話をあたえていませんが,それゆえ,私自身の携帯電話がこどものオモチャやツールになってしまっています.

開発された点字携帯電話とその改良のためのアイディア

毎日新聞によると,携帯電話をつかって点字で 「会話」 する方法を盲学校元教員と筑波技術大の佐々木信之教授らの研究チームらが開発したということです (おなじニュースを WBS (ワールド・ビジネス・サテライト) でもやっていて,私はこちらでみました). この方法では携帯電話のテンキーのうちの 6 個を点字にみたてて使用するということですが,通常の点字とちがって 6 個を並列に入力することができないため,通信速度がひくいところに課題があるとおもいます. 複数のキーを一度におせるようにすれば,ずっと高速にコミュニケーションできるようになるはずです.

2008-06-10

劇的な安値で登場する iPhone!

Apple は iPhone を 7 月 11 日に日本をふくむ 22 カ国で上限価格 199 ドルで発売すると発表した (【WWDC】199 ドルの 「3G iPhone」,日本でも 7 月 11 日に発売へ). au の 「シンプルプラン」 ではどんなにボロい携帯でも 21000 円かかることをかんがえると,199 ドルというのは激安な価格設定である. 仮に SoftBank の 「ホワイトプラン」 よりはたかめの維持費がかかるとしても,私もぷりぺイドをすてて iPhone を買いたい.

2008-07-01

画期的な日本語入力機能をもつ iPhone,しかし月に 8000 円以上で躊躇する

「劇的な安値で登場する iPhone!」 とよろこんだ iPhone ですが,そんなにあまくはなかったようです. 月々 8000 円以上もかかるということなので,携帯であまりインターネットをやるつもりのない私は躊躇せざるをえません. しかし,日本語入力に関しては画期的な方法を搭載しているようです.

2008-08-05

iPhone はなぜコピペ (copy and paste) ができないのか?!

買ってきた iPhone をすこしつかってみると,こまることのひとつは copy and paste (コピー・アンド・ペースト) ができないことです. つかってみるまであまり気にとめていなかったのですが,Web でしらべてみるとこの件はあちこちでとりあげられています. Copy and paste は Apple が Macintosh などでいちはやくとりいれた機能です. それがなぜ iPhone にはないのか,それは 2 本の指で操作するという iPhone のインタフェースのためなのでした.

2008-08-08

iPhone で Safari をつかいながら iPod をきくと,おとがとぎれる!

iPhone の iPod 機能で音楽をききながら Web をいじってみました. 表示だけしているあいだは問題ないでしょうが,日本語を入力しはじめると悲惨なことになります. 「普通のケータイよりおそい (?!) iPhone の日本語入力」 という項目では iPhone の日本語入力機能がトロくて,2 秒くらいかかることがあると書きましたが,どうやらそれではすまないようです. もっとまたされるうえ,iPod の音がとぎれてしまいます.

2008-08-09

iPhone 3G の画面の写真をどうやってとる?

iPhone 3G の画面をブログにのせようとおもうと,とりあえずはべつのカメラで画面をとって,のせるしかないようです. スナップショット機能があればよいのですが,iPhone にはもともとこの機能はなく (これはまちがいでした ― コメント参照 (2008-8-10)),そのためのプログラムをのせようとしても,まだ iPhone 3G に関してはサード・パーティのプログラムをのせることができないようです. やむなく手持ちのカメラでとってみましたが,とった写真を確認するときにモアレ縞ができて,あまりうまくいきません.

2009-01-24

きたないフォントに慣らされた日本人

きょうの朝日新聞にオバマ大統領の就任演説が英文で全文,掲載されていた. 日本語対訳つきで読みたいひとがおおいから,このようなことが企画されたのだろう. しかし,日本の新聞社や出版社が印刷した英文には,きたないところがいろいろある. フォントも字くばりもきたないので,これを読もうという気にはならない.

パソコンでも英字専用のフォントはきれいだが,日本語フォントで英字を表示させると目もあてられない. こんなフォントがいまだにつかわれているのは,日本人がもともと英字に対する感覚がにぶいか,あるいはきたない印刷やフォントにならされてしまったからだろう.

2009-12-13

ついに 光ファイバー & NGN (フレッツ光ネクスト) をいれた!

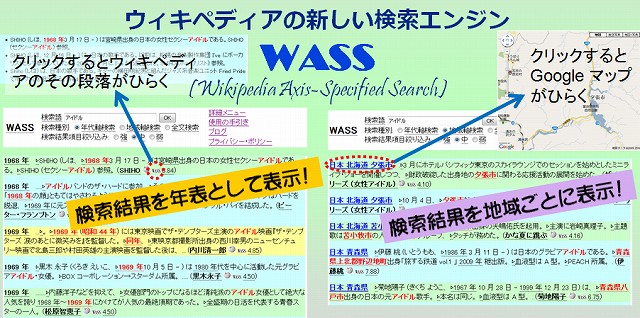

インターネット経由で動画がみたいなどとはあまりおもわないので,これまで光ファイバー・ケーブルを家までひかずにきた. (もっとも,たまには YouTube などもみるのだが…) しかし,家にサーバをおいて Wikipedia の軸づけ検索を公開しようとおもったために,ついに光ファイバーをひき,NGN をいれることになった.

ケーブルテレビから フレッツテレビ + スカパー! e2 にした理由など

NGN (フレッツ光ネクスト) をいれるときめたとたん,テレビもケーブルテレビからフレッツテレビ + スカパー! e2 にかえてしまった. 名目上のサービス内容としてはケーブルに不満があったわけではないが,実際にはいくつか問題があった.

2009-12-23

家庭への光ファイバー敷設のローテク

数週間前にフレッツ光の導入工事をした. 電話線を光ファイバーでおきかえるのに業者が苦労していたが,そこで駆使していた (が徒労におわった) ローテクが目についた.

2010-01-30

過去につながる Kindle と未来につながる iPad

Amazon はだいぶまえから電子書籍端末 Kindle を売っている. これまで発売された類似品とくらべると,かなり売れているらしい. そこに,すくなくともかたちだけみれば似ている iPad を Apple が発表した. Apple は iPad が電子書籍端末だとはいっていないが,そううけとられてもいる. しかし,そううけとろうと,うけとるまいと,2 つの端末がめざす方向はまったくちがっている.

2010-04-04

縦長画面でよいのか? Kindle と iPad

「縦長の印刷から横長の表示へ ― グーテンベルク以来の伝統の改革 ―」 という項目で,ディスプレイが横長なので文書ページも横長にするべきだということを書いた. Kindle も iPad も縦長の画面を採用している. はたしてこれは定着するのだろうか?

2010-06-12

Interop Tokyo 2010 における 「ネットワーク仮想化」 の現状

Interop はこれまで,幕張をはじめラスベガスなど,何度も見学してきた. しかし,今回,幕張でひらかれた Interop Tokyo 2010 にはじめて説明員として参加してきた. NICT ブースでの 「仮想化ノード・プロジェクト」 の共同研究成果の展示である. 他の展示もみてきたが,会場全体をむすび外部ともむすんでいる ShowNet をはじめ,受賞したいくつかの製品などにおいても,仮想化ノードの展示と同様に 「ネットワーク仮想化」 がキーワードになっている. この展示も NICT の他の展示とあわせて 「フューチャーテクノロジー部門」 の審査員特別賞をいただいた.

2010-06-14

ネットワーク通信デモのための画面づくり

Interop Tokyo 2010 などでのネットワーク通信のデモのために,ディスプレイ画面をくふうした. 本来ははなれた場所にあるディスプレイや,本来はみえないネットワーク・ノード (スイッチ) のなかの状態をすべて 1 画面のディスプレイに表示するようにした. 端末 (PC) やノードとは ssh (セキュア・シェル) でつなぐので,多数のウィンドウをひらくことになるが,それらの関係をみせるためにディスプレイの背景を利用した.

2010-06-18

雑誌 I/O の変化と,へってしまった手仕事

最近,たまたま I/O という雑誌を買った. まれに買ったことはあるが,最近はなかった. かつてはみんなが自作したコンピュータやソフトウェアの記事を投稿していたし,私自身も投稿したことがあった. しかし,いまではすっかりさまがわりしている.

2010-10-13

ドアホンの交換

家庭用 PBX (交換機) などという,あまりつかわれないものにドアホンをつないでいるせいか,ドアホンがうまく動作しないというトラブルをときどき経験してきた. 最近ついに,ハウリングのような音のためにドアホンからの音がきこえないという重篤な症状におちいったので,交換するこにした.

2010-10-30

2010-10-31

交換機とコードレス電話との機能のちがい

「家庭用交換機からコードレス電話へ」 という項目に書いたように,これまでつかってきた家庭用 PBX (交換機) がこわれたので,コードレス電話にとりかえた. とりかえるのは機能が似ているからだが,ちがうところもある. ここではこれらの製品の機能のちがいを比較してみる.

2010-12-05

外壁づたいの LAN 配線

最近は信頼性があがったのか,無線 LAN のトラブルがすくなくなった. しかし,以前はしょっちゅう接続できなくなる事故がおこっていたので,「うごかない無線 LAN」 という項目に書いたように,1 階と 2 階とのあいだの LAN 配線を外壁づたいにしている. しめたままのサッシに線をはさんでいるが,問題はおこっていない.

2011-01-26

St. Maarten の学会でのプレゼンテーションの障害

カリブ海のちいさな島 St. Maarten (セント・マーティン,シント・マーテン) での学会では,PowerPoint がおもうようにつかえなくて,時間をとられているひとがおおかった. そのおもな理由はふたつある. 第 1 はどの会場でもつかわれていたプロジェクタだ. 第 2 は Microsoft (マイクロソフト) の OS とアプリケーションだ.

9999-01-01

検索

カテゴリー

Movable Type 3.36